冢文化释义(中)

文图/谭国武(辽宁朝阳)

第二,豖、畜同音,豖、刍幽侯通读,畜本字作刍,而刍之音义本于豖。

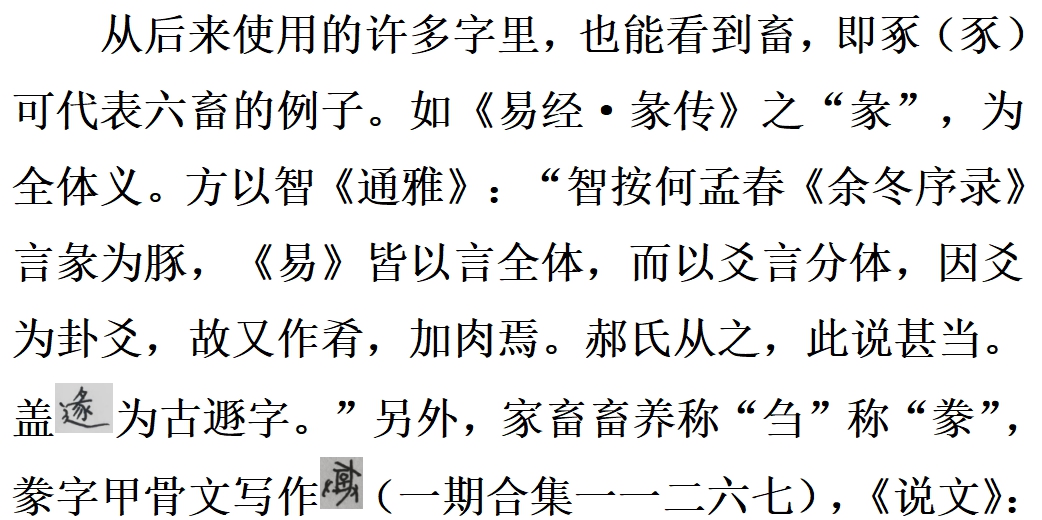

像以手将草(木)折断之形。罗振玉最早释此字“从又持断草,是刍也”。王国维也云“疑即刍荛之刍”,唐兰则肯定“罗说不误”。可见,刍字的本义就是拔草或割草。相当于现代口语里所说的“打猪草”。可知,因有畜豢之“豖(畜)”,而有“豖”所食之草,又因草为豖食故亦称草为chu,会意字示之为“刍”,即因畜豢之“豖”需要刍草的喂食而有“打猪草”的折断、刈割行为。因此,豖(刍)所包含的阉割、去阴、去势之椓劅斀义不是直承“刍”的家畜之豖的本义,而是折断、刈割、“打猪草”之动词“刍”义的引申。赵诚认为:“打草叫刍,打草喂牲畜叫刍,把牲畜赶去吃草也叫刍。”由此引申出“把牲畜叫做刍”的义项,也即借畜为刍。(11)其实,从语源学的角度讲,是先有了可以畜养、“刍豢”的家畜(豖),才有了“刍”字的草、打草、喂草、吃草等诸义项。所以,是人类先有了畜养在“家”(定居地点)的畜牲,即豖,而后需要有畜养畜牲的刍草,即刍,又借来“畜”字作为六畜之总名。

畜的基本义是人所饲养的禽兽,即家畜,今读chù,为名词,由此引申出饲养和养育(禽兽)义,读xù,为动词。据考证,畜字在甲骨文中就有了,但是不作牲畜用,以畜为牲畜是后起字。牲畜之畜的本字为刍,“牲畜之畜本应作刍,”“刍与畜为幽侯通读,故借用。”(12)而畜、刍读音又都缘家猪呼豖而来。

人们把“六畜”分为“刍豢”,所谓“草生曰刍,谷养为豢”、“草食曰刍,谷食曰豢,”以及“牛马曰刍,犬豕曰豢”的说法恐是定居生活的农业及畜牧业发展到一定程度的事了。刍豢之初,似乎并无草食、谷食之别,何况,谷类本就是从草中培养出来的。至今我们还戏说人类是食草动物。另外,按郭老的说法,殷人牧牛于田,田中“种植的是以牧畜为对象的刍秣”。“最古的田是种刍秣的田”(13)。

卜辞中多次出现的一个词,张秉权释为“挈刍”,于省吾、唐兰、饶宗颐释为“氐刍”,饶宗颐说:“《吕览·季夏纪》:是月也,令四监大夫,合百县之秩刍,以养牺牲、‘氏刍’,即‘致刍’。”这是流行于夏商周之际的一种风俗,意为王室向天下四方征取大量的草料,即“刍”来饲养成千上万的牺牲,以维持连续不断的祭祀活动。张秉权认为,所挈或所致之物,“很明白的是指牛而言的,挈刍之刍,也可能指的是刍豢之刍,而不是刍草之刍了。”也就是说,诸侯们进贡的“刍”,除了饲养牺牲的草料,还应该有牛等其它牺牲物。这里,我们看到,“豢刍”之刍义已经扩大化了,即由最初的豖延展到包括猪、羊、牛等所有家畜了。《孟子·告子篇》:“犹刍豢之悦我口”,赵歧注:“草生曰刍,谷养为豢。”《孟子正义》:“《说文》云:牛马曰刍,犬豕曰豢,是其解也。”朱熹集注:“草食曰刍,牛羊是也;谷食曰豢,犬豕是也。”《史记·货殖列传序》:“至若《诗》、《书》所述虞夏以来,耳目欲极声色之好,口欲穷刍豢之味。”焦循注刍豢为牛马犬豕,朱熹为牛羊犬豕。可知刍豢者起码包括牛马羊犬豕等“五畜”,下面再说鸡,甲骨文有“鶵”字,即古雏字。《尔雅·释鸟》:“生噣(啄),雏”,晋郭璞注:“鸟子生而能自啄食名雏。”《说文》:“雏,鸡子也,从隹刍声。鶵,籀文,雏从鸟。”段注:“雏,鸡子也。鸡子,鸡之小者也。《淮南》:天子以雏尝黍。高(诱)曰。雏,新鸡也。”从鸟刍声的鶵为鸡子,今家禽及野生鸟类刚生下来的幼鸟统称为鶵(雏),其音从刍。(14)

至今,辽西民间农人呼唤、驱赶或喂食猪、鸡时,仍以“豖豖”之声呼之。(15)若发生了家畜闯入田地或园圃,拱翻或祸害了庄稼或菜蔬,人们也说菜蔬被“豖豖”了,从而引申到在群体中有背地说人坏话者为“豖豖人”。在这里,“好白菜都让猪拱了”这句俗语可以说成——好白菜都让猪豖豖了!可知刍豢指的就是以豖(刍)代指的“六畜”,是马牛羊鸡犬豕等的全部。

“豢,以谷圈养豕也。”像双手环护一“豕”(猪)形。 其中豕里有一“子”字,会意豢养猪(及其它家畜)的目的不仅是吃肉,也为了繁殖猪仔。动物的幼崽称“豰”称“幺”,动物的嘴部称“喙”,等等,也都是以豖代指所有家畜,为家畜总称之明证。

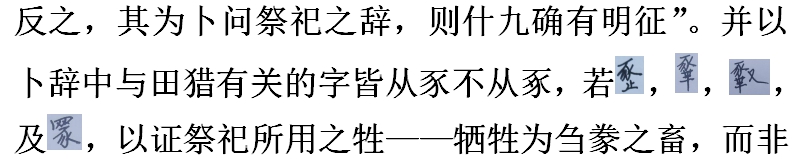

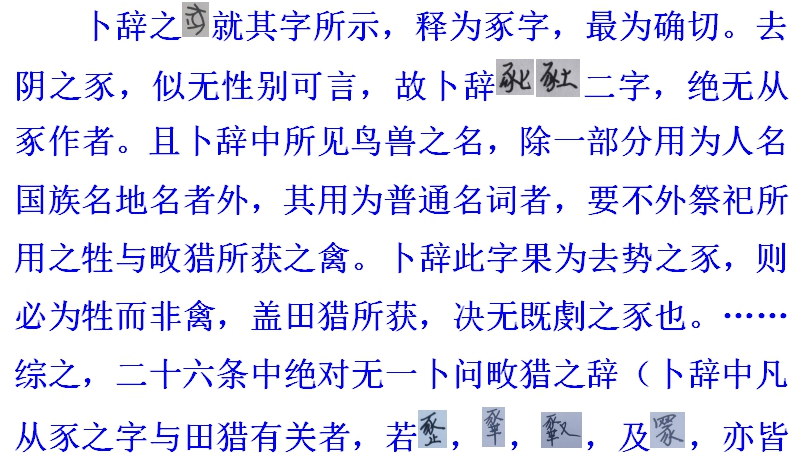

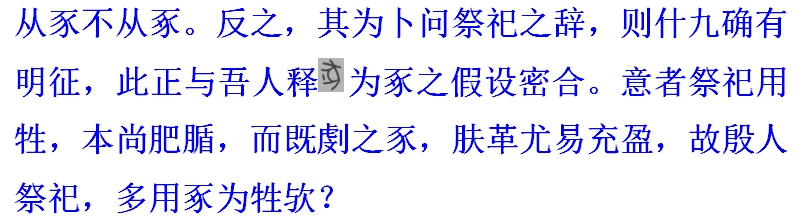

第三、“国之大事,在祀与戎”,也就是说,自古以来,祭祀在中国人的生活中都是头等大事。闻一多先生在《释为释豖》一文中已明确了“祭祀所用之牲”与“畋猎所获之禽”的区别,并悉录卜辞中出豖字者26例,指出“二十六条中绝对无一卜问畋猎之辞。

畋猎之禽。但可惜的是,接下来他还是把祭祀用牲——豖之本义引向“既㓺之豕”,即“去势之豕”的假设。

畋猎之禽。但可惜的是,接下来他还是把祭祀用牲——豖之本义引向“既㓺之豕”,即“去势之豕”的假设。

在此,我们看到,闻一多先生所说的“畋猎之禽”与“祭祀之牲”,二者的主要区别在于是野获得来还是家中豢养而成。(16)《序卦传》:“物畜然后可养。”野获者,禽兽也,祭祀所用者为家中豢养而成,才称牺牲。牺牲者,畜牲(畜生)也。禽兽与畜牲的不同还在于畜牲的人为可控,比如保证用牲时间,而不像野兽那样收获不时。同时,古代祭祀所用之牲,要经过非常严格的挑选,各项条件必须“中度”,才有资格充当供神的祭品,否则被认为是不合礼制,神灵不会歆享。那些身体不健壮、不完整或有损伤的牺牲是绝对不能用的。据《春秋》记载,鲁宣公三年春,准备祭天的牛口部受了伤,改卜其他的牛(重新占卜一头牛来祭天),牛又死了,所以没有举行祭天的仪式。《左传·昭公二十二年》《国语·周语》都记载了《雄鸡自断其尾》的故事:“宾孟适郊,见雄鸡自断其尾。问之,侍者曰:‘自惮为牺也。’”这只雄鸡害怕被选中做祭品,所以自残其身。这虽然只是一个比喻,说一个外人如果像牺牲那样被宠幸只能是招来祸患,但却真实地反映出,上古时期人们对牺牲的选择十分严格。《说文解字》:“牲,牛完全。”用于祭祀的牛(牲畜)是完全的。《礼记·月令》说:“乃命宰祝,循行牺牲,视全具,案刍豢,瞻肥瘠,察物色。必比类,量小大,视长短,皆中度。五者备当,上帝其飨。”也就是说,仲秋八月,周王朝命令太宰、太祝巡视用以祭祀的牺牲,看它是否“全具”——完好无损;再检查一下它吃的草料,看它的肥瘦如何;还要察看它的毛色,一定要符合成例和不同种类祭祀的需要;还要衡量它的大小,角的长短,都要符合要求。牺牲的完整、肥瘦、毛色、大小、长短这五个方面都符合要求,上帝才会来飨。口伤、断尾之残尚且不能用为牺牲,宁可停止祭祀,也绝不将就。而阉割、“既㓺”“去势(阴)”之豕却能用于祭祀,实在于理不通。

第四,祭祀用牺牲,即家养、刍豢的畜牲,又称畜生,祭祀用“牲”亦取其“生生之意”,以祈人、畜、谷物在交互感染下蕃孳兴旺,生生相续。这样,才符合中国传统文化“生生之德”的要义。

在古代,六畜是财富的象征,司马迁曾说:“陆地牧马二百蹄,牛蹄角千,千足羊,泽中千足彘……此其人皆与千户侯等。”《周礼·夏官·序官》:“掌畜。”注:“畜,谓敛而养之。”《释文》注:“六畜既大而滋也。”《说文解字》:畜,田畜也。《淮南子》曰:玄田为畜。(㽧),《鲁郊礼》畜从田从兹。兹,益也。可见,畜字本就包含畜生、滋益、聚敛、积蓄之义。由此,也可以证明,祭祀所用之牲不大可能用“去势之豕”,这不符合原始思维中的“相似律”“触染律”和古人祭祀的心理需求。(17)

“六畜”又称“六牲”,猪为六畜之首,因此,畜为六畜之总称,实即“豖”可为六畜总称。在中国文化中,无论物质方面还是精神方面,猪都具有非常重要的地位和意义。相传几遽氏、豨韦氏(又称豕韦、封豨等),乃至伏羲、黄帝、女娲都是猪神。而且,在中国传统的以天神、地祗、人鬼(祖先)为对象的三大祭祀系统中,猪的“身份”极为特殊。古代祭祀时,牛羊豕“三牲”,豕为最常备,且用之最古最久。《淮南子·汜论训》云:“世俗言曰:饷大高者而彘为上牲。……夫饷大高而彘为上牲者,非彘能贤于野兽麋鹿也,而神明独饷之,何也?以为彘者,家人所常畜而易得之物也,故因其便以尊之。”说明古人曾普遍认为猪是上等祭品。王公贵族祭祀所用“太牢”“少牢”中,猪为必不可少,至于士、庶人等祭祀时,则更以猪为其主要祭品,民间至今犹然。《礼记·王制》云:“士无故不杀犬豕。”郑玄注:“故,谓之祭饷。”就是说不为祭祀,犬豕是不得随意乱杀的。宗庙祭祀中,新做成的宗庙之器须用猪血涂抹以祭祀祖先,《礼记·杂记》云:“凡宗庙之器,其名者成,衅之以豭豚。”孔颖达疏:“杀豭豚血涂之也。”

我国新石器时代墓葬中大都发现有随葬的猪骨,以辽西地区为例,这一现象更为突出。从8000年前兴隆洼遗址的双猪葬,到红山文化直至其后的夏家店文化,都发现随葬整猪、猪头、猪颌骨等大量遗存。尤其值得注意的是猪形礼器的出现,如小山遗址出土尊形器上的“鸟鹿猪的灵物图象”及多种形态的玉猪龙,猪首形玉饰、双猪首三孔器、璜等,到遍布整个区域的积石冢和积石冢群,愈加显现出猪这一动物与红山文化区的紧密联系。

在中原地区,从考古资料来看,新石器时代的家畜第一是猪第二是犬,牺牲中也主要是以这两种动物为主。到二里头文化时代可以看到牛和羊范围有扩大趋势,但是,猪优位的状况还没有变化。直到商代,牛的比重迅速增加。主要原因是,“商王朝取代经济效率高的猪,而把大家畜牛马作为一种权力和威信的象征物来重视,并把这种大家畜作为盛大的牺牲来使用。”(18)

从动物学的角度来看,猪每年产仔两次,一次产出的猪仔约10头左右。在所有的家畜中,就繁殖能力来说,猪是最好的。种种迹象表明,人类崇拜猪,视猪为图腾,并把猪作为沟通人神的媒介,很大原因在于猪的这种令人羡慕、直至崇拜的强大生殖力,因此,在心理上,产生了人与猪的文化认同。

【注释】

(11)《甲骨文行为动词探索》赵诚 《殷都学刊》,1987年03期。

(12)见于省吾《甲骨文字释林》“释刍”。按:甲骨文从又持草,即刍荛之义,刈草以饲牲畜谓之刍,引申之,牧放之牲畜牛羊之类均谓之刍,再引申之,牧放牲畜亦谓之刍。又刍又有刈草之义,后来豖之为椓、琢、啄,及从蜀之斀、劅等字音义,殆源于此。

(13)参见郭沫若《中国古代社会研究》,人民出版社1954年版,第185页。

(14)于省吾《甲骨文字释林》“释刍”。

(15)《说文》:“喌,呼雞重言之。读若祝。”《风俗通义》则言“呼鸡朱朱”,云“喌与朱音相似”。笔者认为,喌喌、朱朱与豖豖“音相似”,或喌喌、朱朱即豖豖之音变。

(16)甲骨文中就有“射牲”之礼,又称“射豕”“矢彘”等,甲骨文彘字即像一羽箭射穿一头野猪。就字面言,既称射牲,则非野获。换言之,这种仪式上所射之物不是狩猎来的野兽,而是作为牺牲的家畜。并非“特殊的捕杀仪式”,而是一种表演式的象征仪式。

(17)英国著名人类学家詹姆斯·乔治·弗雷泽在《金枝》中曾归纳出交感巫术赖以实现的两个思想原则,一是通过模拟实现的相似律,二是接触律或触染律。前者是“同类相生”或果必同因; 后者是“物体一经互相接触,在中断实体接触后还会继续远距离的互相作用”。见《金枝》,徐育新等译,北京: 大众文艺出版社,1998年出版。

(18)日人冈村秀典《商代的动物牺牲》,《考古学集刊》,2004年02期。

(未完待续)

小链接谭国武,朝阳师范高等专科学校中文系教师,朝阳市国学研究院执行院长。爱好古文字和古文化研究,在各类报刊发表相关文章20多万字。曾参与《辽宁文化通史》的编写工作,在《朝阳日报》社工作期间,采写《努鲁儿虎行》系列文章近40篇。

[编辑 雅贤 编审 春语]

毛立志诗词集锦(四)

毛立志诗词集锦(四) 关于建设“尚志诗路”的建议思考(李建军)

关于建设“尚志诗路”的建议思考(李建军) 一曲《我爱朝阳》唤醒千年古都新韵

一曲《我爱朝阳》唤醒千年古都新韵 诗苑书林觅古情(陈玉民)

诗苑书林觅古情(陈玉民) 《朝阳碑志》:一部串起珍珠的著作

《朝阳碑志》:一部串起珍珠的著作 毛立志诗词集锦(三)

毛立志诗词集锦(三) 毛立志诗词集锦(二)

毛立志诗词集锦(二) 毛立志诗词集锦(一)

毛立志诗词集锦(一)